2023,03,20, Monday

ゆりチームでの最後のお散歩・・・寂しいけれどたくさん楽しむぞーーーー!

桃山城まで出発!!

早く行きたくてうずうずのこどもたち!仲良く手をつないでお喋りしながら…桃山城に到着しました。

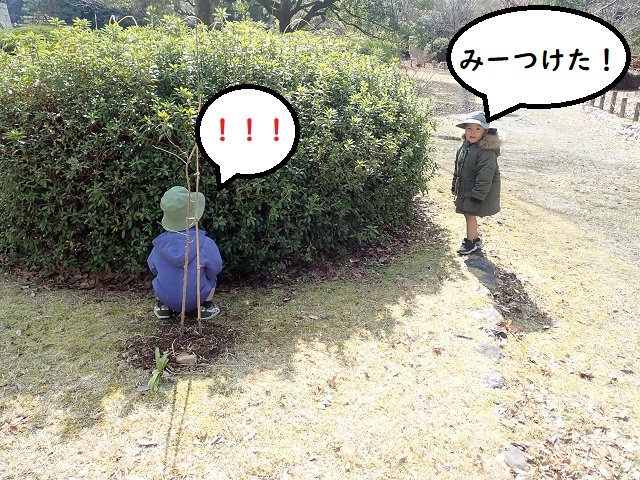

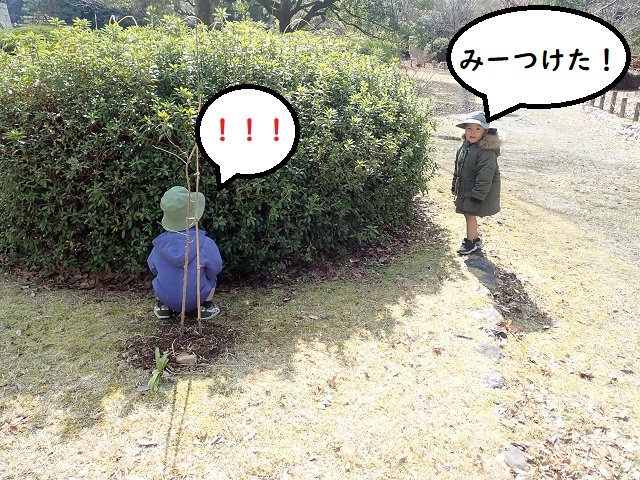

さて、何して遊ぼう??・・・かくれんぼしよう!!!と初めてのかくれんぼに挑戦してみました♪

まずは先生が鬼だよ~!隠れて隠れて~!

どこに隠れようかな?

保育者と木の陰にひっそり隠れたけど、足や頭が見えていたり…ベンチの下に隠れるも頭かくして尻隠さず!?

まるみえやーん。と思いながらもそんな可愛い姿に癒されました。

ちょっとずつ鬼もやってみたゆりっこたちでした。

何度も何度も繰り返し楽しんでいました。帰るのはちょっと寂しいゆりさんでした。

(K)

スタッフブログ::ゆりチーム | 10:53 AM | comments (x) | trackback (x)

2023,03,14, Tuesday

少しずつ暖かくなってきて春の訪れを感じる季節となりましたね。

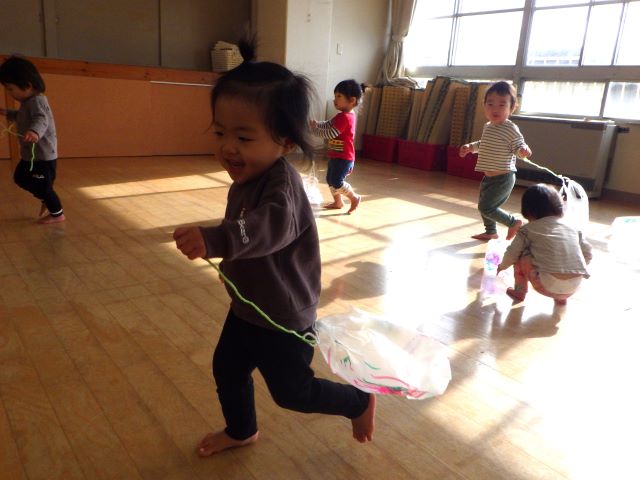

あんなに小さかったすみれさんたちも、すくすく大きくなり、ぶどうさんに進級!!

進級前に少しずつぶどうさんに慣れていけるように、ぶどうさんのお部屋で遊んだ様子を少しですがお届けします。

「おままごと」

ごはんを作ったり混ぜたり、、、特にすみれさんになかったキッチン台は、蛇口を回してみたり、水を汲む真似っこをしたりと大人気でした♪

「壁掛けおもちゃ」

色んなところに楽しいおもちゃを発見!!「これはなんだ?」と興味津々触るのでした。

「いろんなあそびを楽しみました」

赤ちゃんのお世話に、ボール遊び、色んなところを探索したり、、、それぞれ好きな遊びを見つけて楽しむことが出来ました。

「収穫」

秋から育てていたラディッシュも収穫!!給食室に調理してもらいみんなで美味しくいただきました。

コロコロ寝ていた子が歩けるようになったり、言葉がでてきたり、、、人見知りしなかった子がするようになったり、イヤイヤが始まったり、、、、身も心もぐんぐん成長中のすみれさん。

泣いたり怒ったり大笑いしたり、一緒に成長を見守らせていただけたこと大変うれしく思います。

1年間ありがとうございました。

ぶどうさんでもいっぱい楽しんでね♪(K)

スタッフブログ::すみれチーム | 01:18 PM | comments (x) | trackback (x)

2023,03,01, Wednesday

新型コロナ流行に伴う全国学校閉鎖から丸3年が経過しました。卒園式をするかしないか議論の末、恐る恐る挙行したのが、もうだいぶ前のことのような気がしています。

この3年の間、流行は波のように高まったり収まったりを繰り返し、私たちは右往左往してきました。様々な行事が中止や変更を余儀なくされ、「元に戻れるのはいつ頃か?」という思いから、「もう元には戻れない」へと心が変化していきました。やがて「ウィズ・コロナ」という言葉が使われ始め、新しい生活様式と言うか、新しい社会常識のようなものが生まれてくるだろうことが想定され始めました。ただ、それは誰が作り、誰が主導していくのかは分からず、ただ漠然と「今まで通りではないけど、不自由なままでもないはず」という思いが「ウィズ・コロナ」という言葉で表現されたのだと感じました。

そのような中、日本から派遣した若い宣教師を問安するため、昨年11月末にドイツを訪問しました。出発前、彼の地の交通機関を利用するためにはFFP2という規格のマスクが必要だと聞き、慌ててAmazonで購入しました。ちゃんと表側にFFP2と目立つように印字されています。普段しているマスクよりも息苦しく感じたのは、フィルターが細かいせいでしょう。

ところが、現地に着いて第一声「みんなこんなマスクしてへんやん!笑笑」そう、確かに電車やバスの中では多くの方がマスクをしていましたが、規格なんて関係なし。ついでに言うと、電車なら2〜3割の方はマスクさえしてませんでした。バスは100%、なぜなら運転手が注意するからです。そして、何より外を歩いている人たちはほとんどノーマスクなのに驚きました。レストランでさえ全員ノーマスクです。ベルギーとスペインにも行きましたが、そちらはマスクしている人を見つけるのが困難なほどでした。

現地の駐在員がおっしゃいました。「ちゃんとデータを取って、それに基づいて情報提供される。だから、どのような場面で何に気をつければ良いのかがハッキリする。でも、日本はイメージだけでマスク着用が判断されるから、いつまでもはずせないのだ」なるほど、納得でした。自分で判断できるのは良いことですし、何よりも情報がきちんと提供されることが羨ましいと思いました。

残念ながら、日本ではマスコミが一生懸命情報操作をしているように思えます。さして混み合っているとも思えない休日の街の様子を、カメラのアングルを工夫して「こんなにたくさんの人が出てきています!」などと伝えたりするのを、うんざりしながら見ていたものです。

そんな中、政府が卒業式について原則ノーマスクという方針を出しました。そのため、生徒や先生など学校現場が戸惑い、保護者たちも巻き込んで混乱しているとか。「マスクを強制しませんよ」と言うだけだったら、それぞれの学校がどうするかを決められたし、学校の方針も「強制しませんよ」だったら、生徒が自分で決められるから、それで良かったのに、と失笑です。

今の子どもたちが大きくなる頃には、提供される情報の真偽を自分で見極め取捨することや、それに伴う必要な判断を自分でし、それが尊重される社会になっていることに期待します。

園長:新井 純

スタッフブログ | 07:00 PM | comments (x) | trackback (x)

2023,03,01, Wednesday

遅ればせながら、一月のお正月あそびと郵便屋さんごっこの様子をお伝えしたいと思います。

【お正月あそび】

たこ

こま

自分たちでたこやコマを作って遊びました。

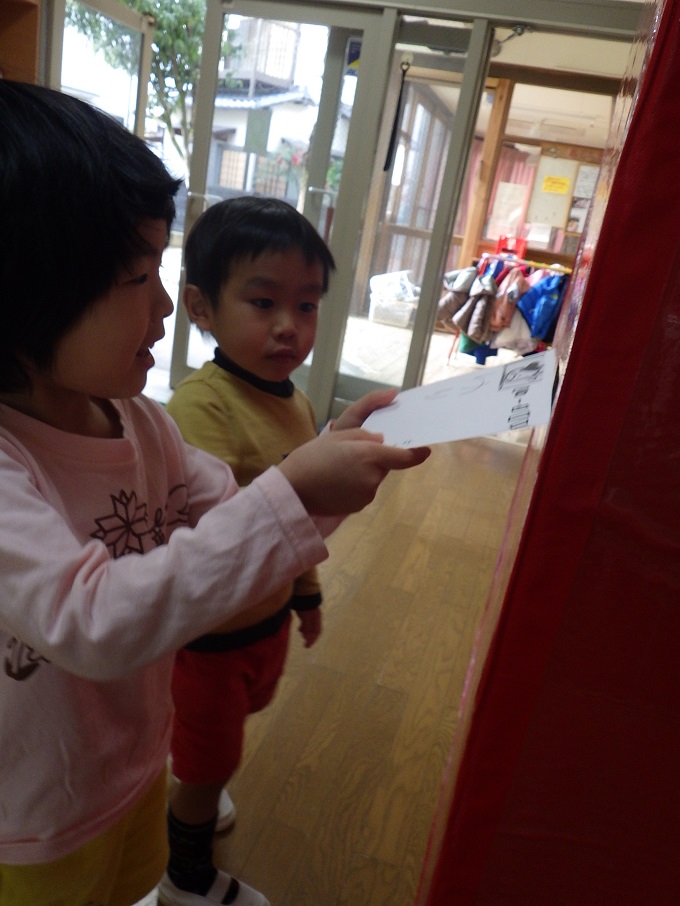

【郵便屋さんごっこ】

幼児チームやゆりチームの子どもたちが郵便屋さんになって、はがきを売ってくれたり配達してくれました。

ぶどうちゃんもお金をもって買いにいき、ハガキを買うやりとりをしたり、お絵描きをしてポストに投函しにいきましたよ。

繰り返していくうちに異年齢児とのやり取りも慣れてきて、たくさんお手紙を買って、たくさん投函して楽しんでいたぶどうちゃんです。

おうちの方もご参加ありがとうございました。

(I)

スタッフブログ::ぶどうチーム | 03:12 PM | comments (x) | trackback (x)

2023,03,01, Wednesday

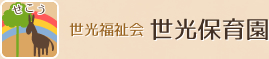

2月はリズム大会・オリエンテーリング・大羊さんとのお別れ散歩がありました。

今回は色々なことに挑戦する子ども達の様子を紹介します!

☆リズム大会☆

<開会式>

『しっかりつかまれ』などを歌いました!いよいよ、、

<大会スタート‼>

チャンピオン✨目指して頑張る子どもたち。

一年間の成果を出しきることができた子ども達でした。

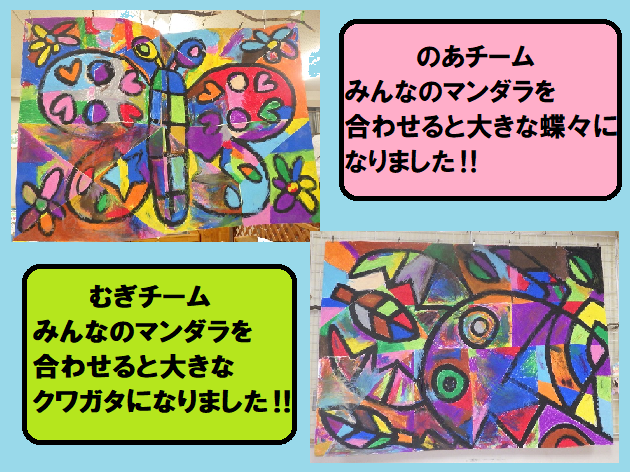

☆オリエンテーリング☆

5つのコーナーをトマトグループで協力し、シールを集めていきました。

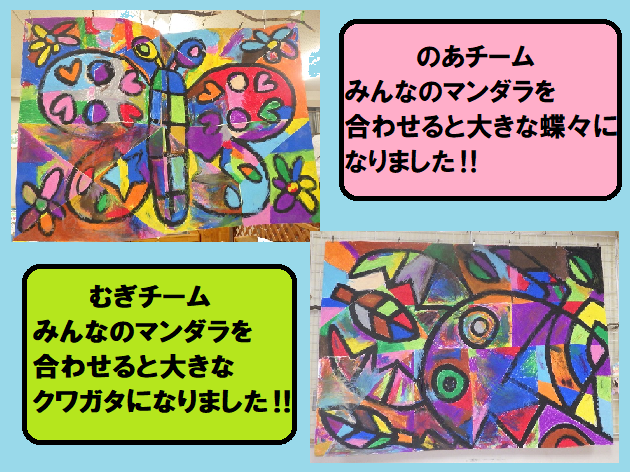

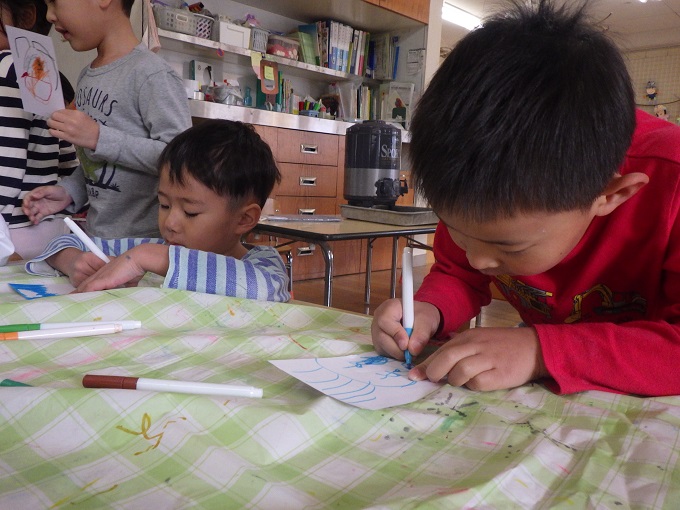

今回はマンダラのコーナーを紹介します。

<マンダラ>

グループで力をあわせてクレパスで塗り込む子どもたち。

みんなのマンダラをあわせると・・・・

オリエンテーリングを楽しんだ子ども達です。

☆お別れ散歩☆

大羊さんと一緒に行く最後のお散歩。北堀公園にみんなで行きました。

土手登りや滑り台・鬼ごっこなどたくさん遊びました。

楽しかったね!また行きたいね!

(H)

スタッフブログ::のあ・むぎチーム | 03:02 PM | comments (x) | trackback (x)

2023,02,28, Tuesday

3月の献立表です。

今月は、大羊さんからのリクエストを取り入れてた献立になっています☺

2023年3月献立表

給食便り | 04:26 PM | comments (x) | trackback (x)

2023,02,24, Friday

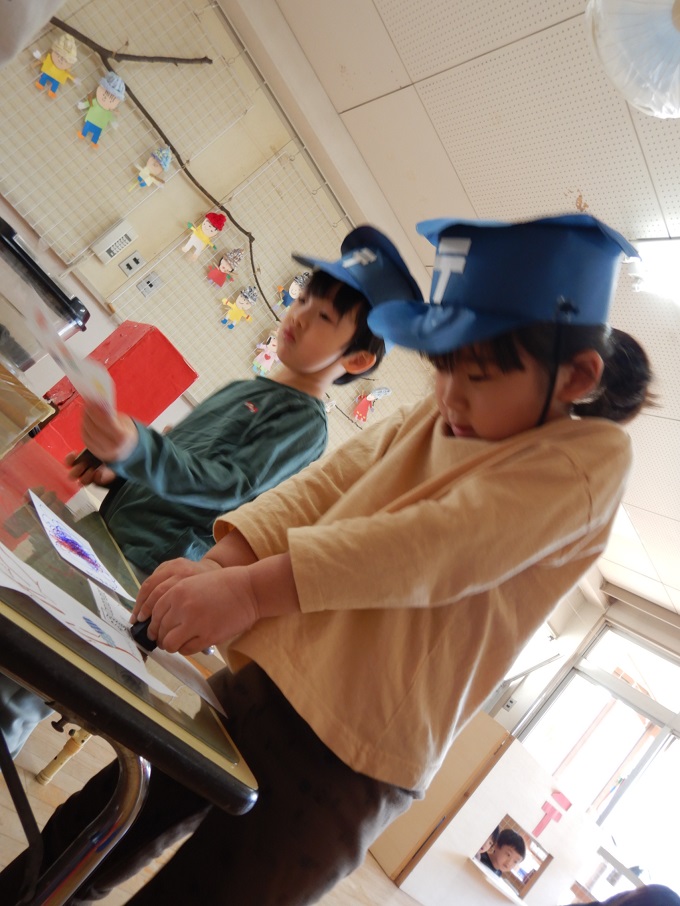

1月に開催されるイベントのひとつ、郵便屋さんごっこ!今年も開局されました♪

初日は大羊Gが郵便屋さん!!

窓口でハガキを売ったり、事務所の前にある大きなポストに投函されたハガキをそれぞれのチームのポストに配達したりしました。

小羊G・はとGはお金を持って、郵便窓口までハガキを買いに行ったり、大切な家族やお友だちにお手紙を書いたりしました。「これ、〇〇ちゃんに書いたのー♪」と書いたハガキを嬉しそうにポストに投函しに行ったり、何枚も何枚もハガキを買いに行くことを楽しむ姿もありました。

2日目はむぎチームの小羊G・はとG、3日目はのあチームの小羊G・はとGが、郵便屋さんです。

はとGは窓口でハガキを売るお仕事、小羊Gは事務所前のポストに投函されたハガキを回収して、消印スタンプを押して、それぞれのチームのポストに配達するお仕事でした。

それぞれ、夢中になってお仕事をしていたので、あっという間に終わってしまったのか、事務所前のポストに立ってハガキが溜まるのを待っていたり、「お客さんまだ来ないなぁ…」「いらっしゃいませー!」とまだ来ないお客さんを心待ちしながら、大人顔負けの呼び込みをするのあ・むぎチームでした☆

(O)

スタッフブログ::のあ・むぎチーム | 01:49 PM | comments (x) | trackback (x)

2023,02,17, Friday

外で遊ぶのもすきなぶどうちゃんですが、お部屋遊びもすきでいろいろな遊びをして過ごしています。

その中でも指先遊びは人気で準備をしだすといつもワクワクみんな集まってきます。

そんな指先遊びを紹介します!

<棒刺し>

や

の形があいているところに形の違った棒を刺していきます。「これはどこだろう?」「ここは入るかな?」と考えながら、一生懸命です!

<ストロー入れ>

細いストローを小さな穴の容器に入れていきます。そ-っと穴に入るようによく見ながら集中してやっています。全部入ると自分で出して何度も何度もする子もいます。

<パズル>

パズルの絵をみて「ライオン!」「いたね~!」「みて~!」などおしゃべりしながら楽しくしています。

<花はじき>

最初は難しそうにしていましたが、だんだんと慣れてきて今では「アイスクリームみたい!」「「次は○○色!」とお友達とおしゃべりしながらしたりしています。

花はじきは子どもたちの成長に合わせて棒やひもなど通すものを変えたり、小さな穴に入れてみたり徐々に遊び方をかえて遊んでいます。

指先遊びはこんな風にいろいろな種類があって、保育者と一緒にしたり、自分で「ん~?」と考えながらしてみたりそれぞれのやり方で楽しんでいるぶどうちゃん達です。

(M)

スタッフブログ::ぶどうチーム | 05:39 PM | comments (x) | trackback (x)

2023,02,17, Friday

寒さにもまけず、元気いっぱいのゆりさんたち!1月も楽しいことがたくさんありましたよ!

<郵便屋さんごっこ>

幼児チームの子どもたちが郵便屋さんに!お金を持ち、ハガキを買いに行って、お手紙を書きました。

そして、ゆりさんも郵便屋さんになりました。ハガキを売る人・ハンコを押す人・配達するお仕事もしました。

頑張っていた子どもたちでした。

<お店屋さんごっこ>

ごっこあそびが大好きなゆりさん。大羊さん・小羊さんを招待しました。

「どれにしますか?」と注文を聞いて作ったうどん屋さん。片付けもしましたよ。

「アイスもありますよ!」とアイス屋さん。

どこがこっていますか?マッサージ屋さん。

「背中流しますね」 「頭洗いますね!」とお風呂屋さん。

楽しい時間を過ごしたゆりさんでした。

(W)

スタッフブログ::ゆりチーム | 05:36 PM | comments (x) | trackback (x)

2023,02,09, Thursday

12月は、幼児チームみんなで、ページェントをしました。今回はそんな姿を紹介したいと思います。

<5歳児>

1人1人がいろんな役で、台詞を言ったり、歌を歌ったりしました。

・天使、星

・マリアとヨセフ、宿屋

・博士、羊飼い

<4歳児>聖歌隊

素敵な歌声を聞かせてくれました。

<3歳児>羊さん

「メエ~」と元気いっぱいにお返事し、可愛い羊さんになりきっていました。

*各年齢ごとに、様々な役を楽しみながら、みんなで、クリスマスをお祝いしました。

G

スタッフブログ::のあ・むぎチーム | 05:34 PM | comments (x) | trackback (x)